La fecondità del genere

Ci si concentra molto spesso sulla capacità della narrativa fantascientifica di prevedere o meno il futuro, o di come attraverso la propria libertà di manipolare spazi e tempi sappia intercettare cambiamenti sociali, tecnologici o culturali, prima che questi avvengano. E’ sempre molto interessante, perché ci permette di capire come la fantasia spesso ci aiuti a ragionare sul tempo presente e sulle nostre aspettative verso il futuro, forse ancora di più di altre opere, in quanto capace di muoversi più agevolmente tra diversi “mondi”: un autore può immaginare una storia ambientata nell’antico Egitto e al contempo in un lontano pianeta nel futuro.

Il potenziale della fantascienza

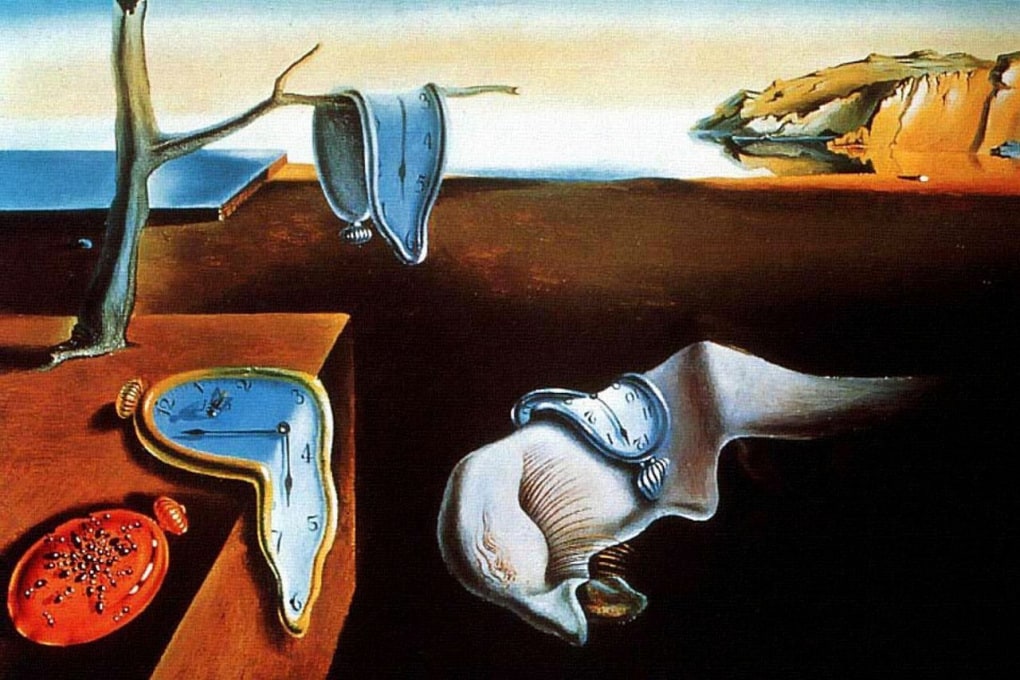

In tutto ciò però si trascura la potenzialità maggiore della fantascienza, la vera radice dei più grandi successi del “genere”: il contrasto scienza e fantasia. Pensiamoci bene: cosa accomuna 2001, Blade Runner, Dune (romanzo e film), Matrix, Arrival e simili se non l’audacia di mostrare spazi e tempi a noi inaccessibili, attraverso giochi di suggestioni letterarie o visive? Cos’è il dialogo interiore di Paul Atreides e la “Voce” delle Bene Gesserit se non un formulario poetico, a noi accessibile solo per via suggestiva? Cosa sono i personaggi “simbolici” di Matrix, capaci addirittura di ridefinirsi durante il film (l’agente Smith da nemico esterno a parte essenziale di Neo)? O le immagini di 2001, radicalmente lacunose e al contempo fluide?

Kubrick a proposito della sua gioventù come fotografo raccontava di come attraverso la fotografia andasse a mostrare quella capacità di guardarci insita nel quotidiano inosservato, una sorta di occhio cieco che è poi quello della realtà, la sua impenetrabilità che ci fissa. L’occhio di Hal che vede tramite una mente senza corpo (dislocata nell’astronave). (vedi le lucide analisi di Michael Chion su 2001).

Ecco la fantascienza: la presenza del monolite. Qui, presente, reale, ma al contempo insondabile. “Cosa significa?” chiede Neo a Morpheus e gli altri. “Significa allacciati le cinture Alice, perché ne vedrai delle belle”.

“Io ho visto cose…che voi umani non potreste immaginare” dichiara Roy nel celebre finale di Blade Runner. L’umano atterrito, come il volto di Deckart (interpretato da Harrison Ford, Indiana Jones).

Ecco allora che la fantascienza capisce, cerca, gioca con la realtà-flusso. I codici di Matrix, gli stessi rivolgimenti repentini dei ruoli dei personaggi e dei piani di realtà (l’iconica libertà anarchica delle sorelle Waciosky), il linguaggio che viaggia nel tempo di Arrival, la sabbia e la spezia di Dune…

Neo è costretto a saltare, perché in fondo forse la verità sta dentro di lui. Nel flusso si può solo saltare, come fanno gli stessi Roy e Deckart in Blade Runner…e nel frattempo un treno passa, il treno che colpisce il fantoccio/l’agente Smith di Matrix.

Per questo la fantascienza insegue il cinema, lo cerca con irrequietezza…2001 non a caso è considerato il film DEL cinema per eccellenza, per non parlare del labirintico Shining…”Il labirinto ggelato di Shining è un dedalo all’origine del cinema” scrive enrico ghezzi.

Nella fantascienza troviamo in realtà l’essere umano, la sua libertà e il vuoto che la circonda…”lo senti quello signor Anderson? E’ il suono dell’inevitabilità” sussurra Smith sul binario mentre sta arrivando il treno, ma Neo risponde “mi chiamo Neo!” e si libera della sua presa saltando fuori dal binario!

Non siamo così lontani dal cinema di Bergman, dove i personaggi appaiono atterriti dalla libertà…

L’umano, quell’essere che costruisce la realtà e non la subisce, oltre il binario, che è anche il binary code delle macchine: 1 0 1 0 1 0 1 0….

Possiamo dire, che la fantascienza esemplifica l’essenza del cinema, perché il cinema non vuole semplicemente proporre una copia del mondo reale, ma ricreare un proprio mondo…

“Con il cinema è il mondo che diventa la propria immagine, e non un’immagine che diventa mondo” Cinema 1, L’immagine-movimento, Gilles Deleuze (1983)