Un film che aiuta a riflettere sulla relatività della percezione è “Film” di Samuel Beckett. L’ironia della sorte vuole che l’unico film realizzato dal drammaturgo teatrale sia proprio un tentativo sperimentale di indagare i limiti della nostra percezione.

Bergson scriveva che un essere vivente percepisce in funzione dei propri interessi vitali. Per questo motivo definisce la percezione un’operazione di découpage (taglio) e considera la materia una percezione totale e diffusa. Un essere vivente si dispone invece sul piano di materia come una lastra nera e riflette in funzione del proprio spazio d’esitazione e d’azione. Un insetto, ad esempio, dispone di uno spazio d’esitazione minore rispetto a un animale più sviluppato.

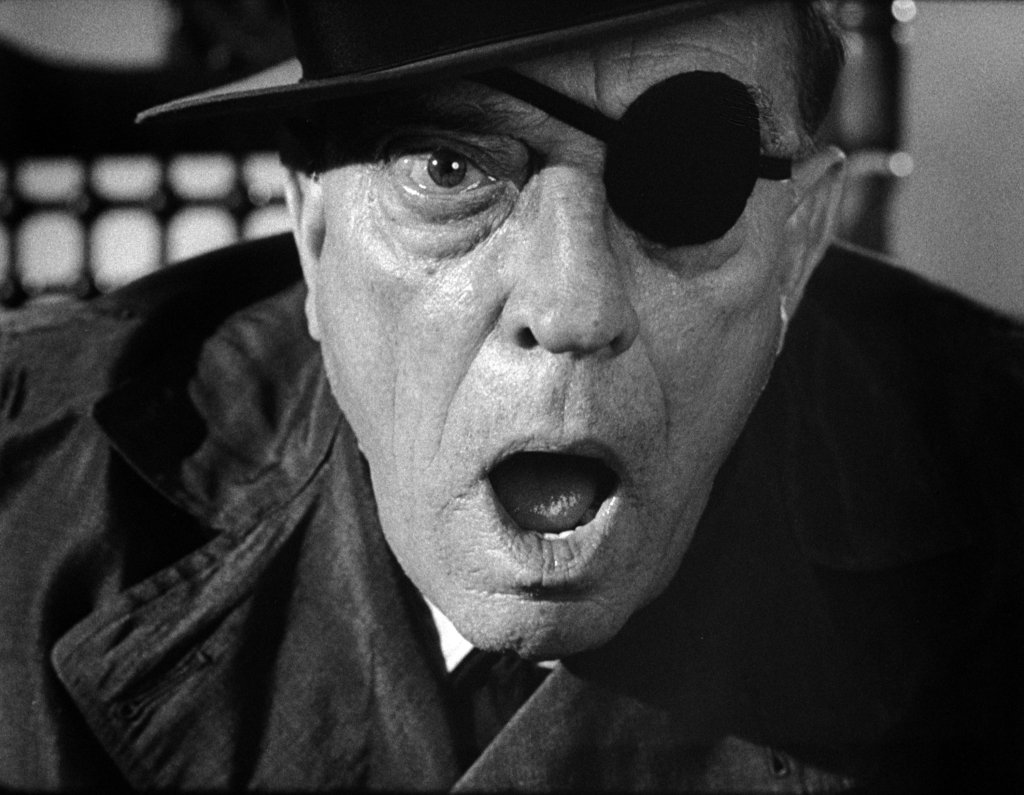

“Film” di Samuel Beckett affronta il fenomeno percettivo più umano che ci sia, quello su cui costruiamo la nostra identità. Il protagonista è un uomo con un occhio bendato intento a fuggire dagli sguardi. Una volta ritrovatosi da solo in una stanza riesce a concedersi un attimo di riposo e a chiudere gli occhi ma quando li riaprirà ritroverà se stesso intento a guardarlo. Lacan a proposito dell’identità scriveva che un bambino sviluppa la coscienza di sé attraverso lo sguardo dell’Altro nello specchio. Il paradosso di questo fenomeno è l’impossibilità di distinguere me dagli altri in quella che Lacan definiva la “funzione sguardo”.

In questo film Deleuze scrive che possiamo vedere all’opera l’immagine-percezione arrivare al proprio limite. Il film comincia con un’immagine-azione che è in realtà una percezione d’azione, la percezione della propria fuga. L’angolazione non supera i 45°. Una volta trovatosi nella stanza la cinepresa arriva all’angolazione di 90° e quello che vediamo è sia la sua soggettiva (la sua percezione della stanza) che un’oggettiva (lui nella stanza), è un’immagine-percezione sotto un doppio regime. Il protagonista deve coprire gli specchi ed espellere gli animali o qualunque cosa che possa costringerlo alla soggettiva. Trovatosi da solo può concedersi il riposo, ma mentre si addormenta la cinepresa si avvicina e al suo risveglio scopriamo essere il suo doppio intento a fissarlo. Siamo di fronte a un’immagine-affezione terrificante: la percezione di sé attraverso di sé.